-

(1)粘土作り -

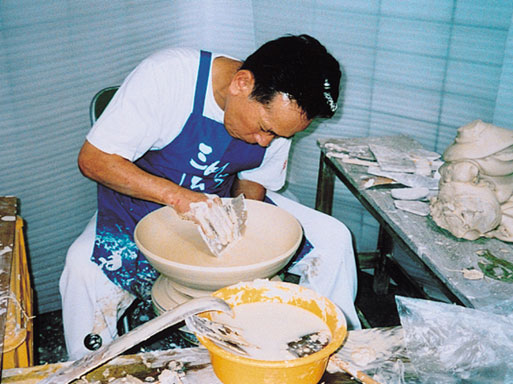

(2)型作り(成型) -

(3)けずり仕上げ -

(4)かんそう -

(5)素焼き -

(6)絵付け -

(7)ゆう薬かけ -

(8)本焼き・釜 -

(9)検査・出荷

粘土作りから出荷まで、10日間ほどかかります。製品の大きさや絵つけの仕方によっては、何十日もかかることもあります。

平戸藩に保護されていたころは、年に1回焼けばよかったので、窯入れは湿度が低く、窯の温度があがりやすい12月ごろだけでした。春から秋にかけては、図案を考えたり、技術を磨いたりしていました。そのような伝統技術が受け継がれ、三川内地域には「ろくろ」や「絵つけ」などで長崎県の無形文化財や佐世保市の伝統工芸士に指定されている人が20人近くもいます。