-

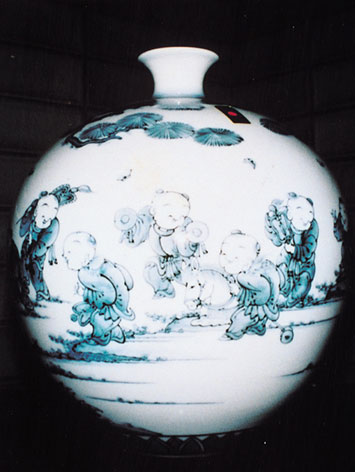

呉須の鮮やかな三川内焼 -

登り窯の模型 -

豊島政治の記念碑

1598年、豊臣秀吉の朝鮮の役のとき、平戸藩の殿様に朝鮮半島から連れてこられた巨関をはじめとする陶工たちが、平戸の中野に窯を開いたのが始まりです。しかし、よい陶石がなかったので、陶石を探し回り、最後に三川内地域に落ち着きました。

1662年、巨関の孫如猿が早岐茶市で質のよい天草陶石を見つけ、使い始めました。その後、陶工たちは藩の手厚い保護を受け、唐子絵の図柄や透かし彫りの技術などを完成させました。三川内焼はヨーロッパの人びとにも好まれて、江戸時代の終わりごろには、長崎の出島からコーヒー碗などを輸出していたほどです。

明治になって藩の保護がなくなると、陶工たちの生活は苦しくなりましたが、優れた技術や豊島政治の援助、技術を伝える学校の建設などにより、再びさかんになりました。

だからこそ、美しい白磁の輝きが現在にも受け継がれているのです。